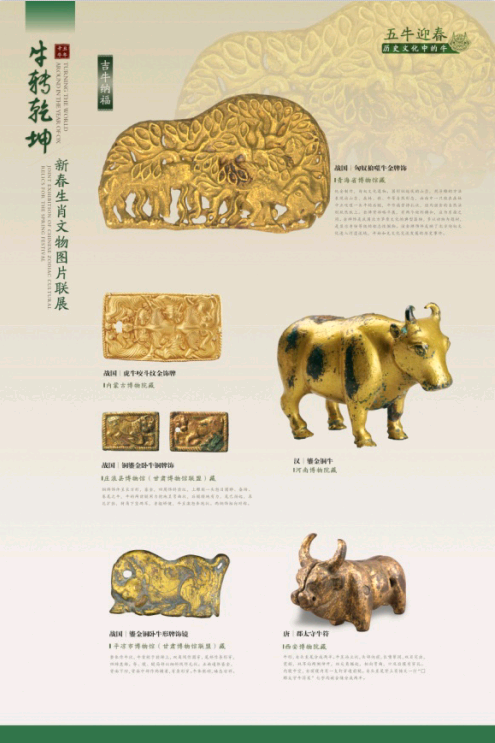

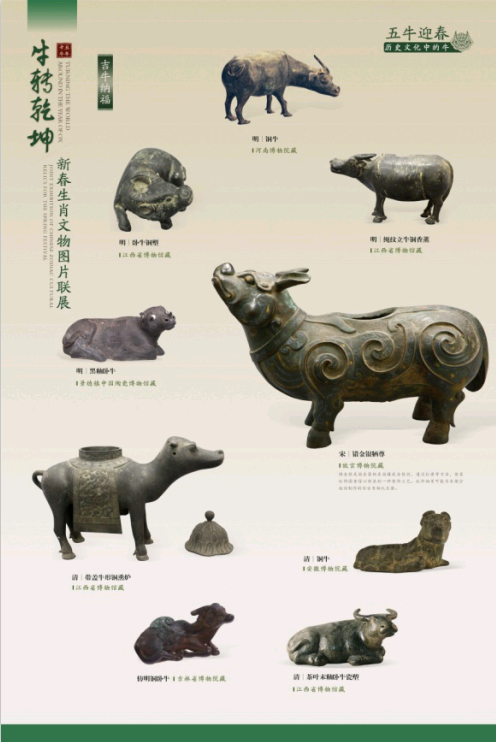

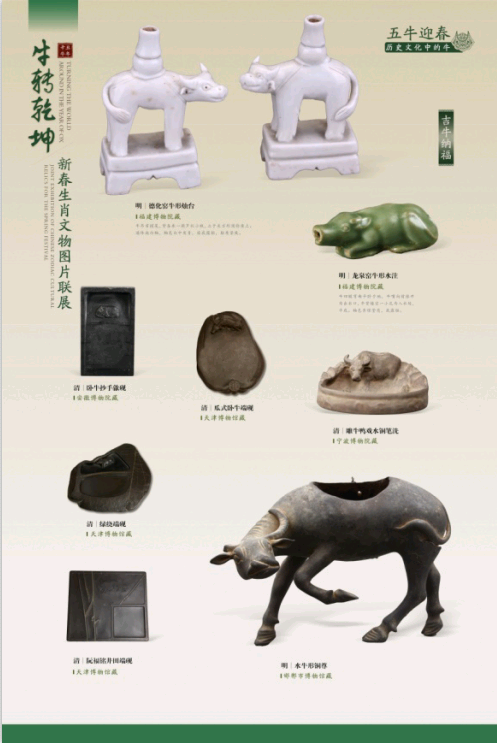

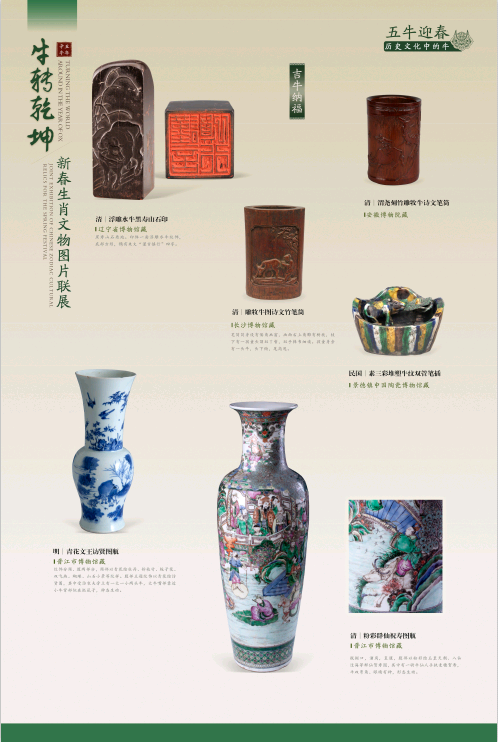

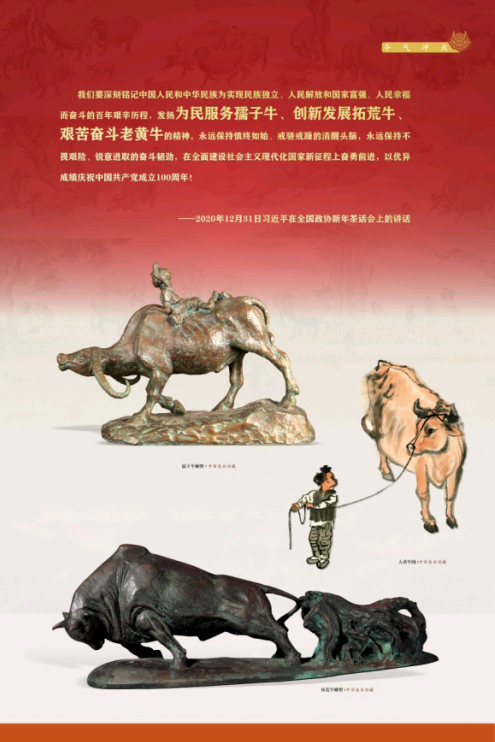

牛转乾坤——辛丑(牛年)新春生肖文物图片联展

前言

告别庚子鼠,挣脱疫情缚。牛岁春入户,牛气满乾坤。

公历2021年,中国农历辛丑年,也是十二生肖轮流值岁中的牛年。

牛,作为生物学上的牛科大型哺乳类动物,种类多,分布广,因身形庞大有力气,习性温顺易驯服,而成为人类驯养最早的家畜之一。植根于我国数千年农耕文明的丰厚沃土,牛与中华先民结缘深厚,历代社会生活、信仰崇拜、文学艺术中不乏牛的身形和故事。对人类而言,牛既是工具、财富,也是食材、祭品;既是凡间伙伴,又是天上神明;偶尔也化身妖魔鬼怪,甚或蛮横倔强、狂放不羁,但终掩不住力量无穷、勤勉敦厚的本色,其脚踏实地、无私奉献的精神特质,总能给人以启迪和激励。

牛年新春,中国文物报社联袂40余家文博机构,众筹数百幅文物艺术品图片,于多地同步奉展给公众。期盼展览中耕地播种、载拉运送,雄壮威猛、憨态可掬的牛儿们,让您追忆往昔岁月、乡土乡愁的那份美好,并在纳福迎祥的佳节喜庆中汲取勤奋务实、开拓进取的精神力量。

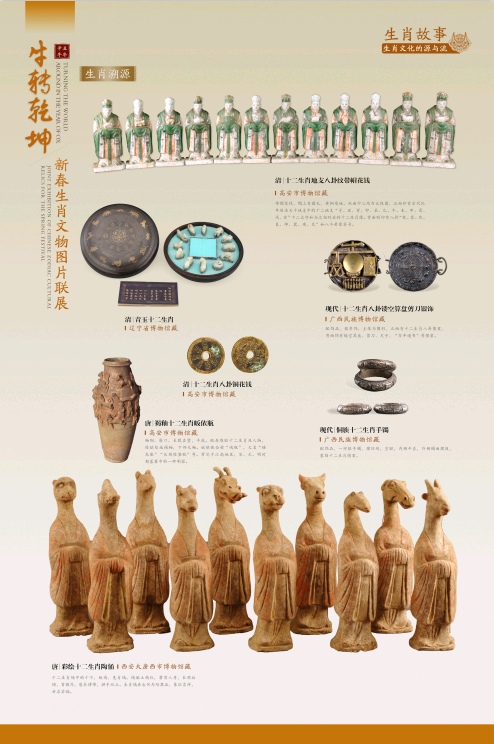

生肖溯源

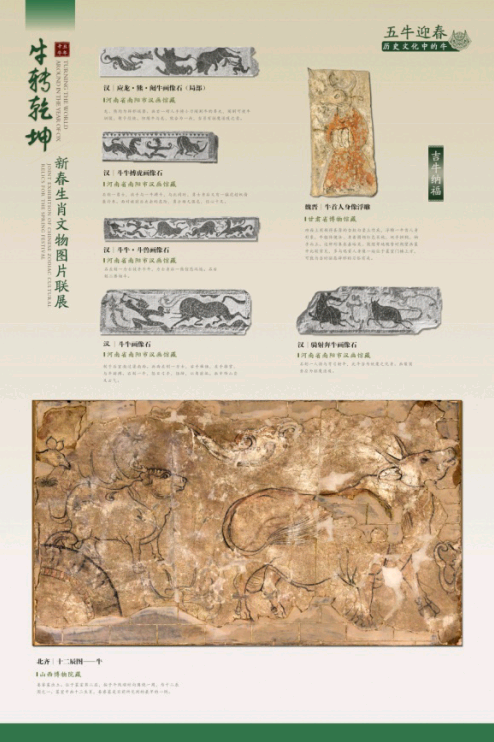

十二生肖亦称十二元辰,十二时神、十二属相或十二支像,由鼠、牛、虎、兔、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪以及传说中的龙这十二种动物组成。十二生肖与支纪年中的十二地支相对应,每个生肖对应一个年份,以十二年为一轮回。与此同时,十二生肖也对应着一年中的十二个月,以及一天中的十二时辰,可以说在中国人的生活中十二生肖无时不在。十二生肖相传为黄帝所立,最早的文献记载可以追溯到先秦时期,在古代文物和艺术品中以十二生肖为题材的作品不胜枚举,从壁画到陶俑,从年画到剪纸,从玉器到瓷器,十二生肖无处不在。作为中国传统文化的重要部分,十二生肖的形成反映了早期人类的动物崇拜意识,体现了中国人与动物的亲善关系。此外,更多的人还将生肖作为春节的吉祥物,成为年俗文化的象征。

生肖故事

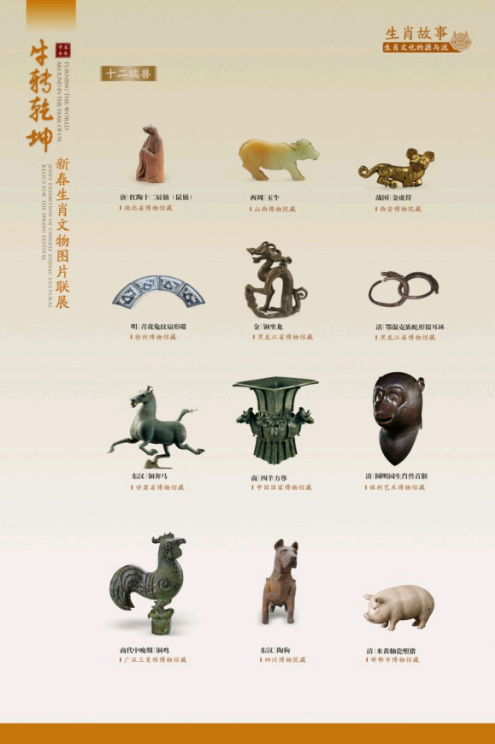

十二瑞兽

十二生肖不只以普通生灵融入国人生活,其自然习性被人们赋予诸多文化意义,从动物上升到神格,接受尊崇和膜拜。只有自然生灵与文化神格相结合,才构成完整的生肖动物印象。十二生肖自其源起之时,就被视为人们祈求平安、长久的象征。每一种生肖都有丰富的寓意和传说,比如:鼠代表智慧,牛代表勤奋,虎代表勇猛,兔代表谨慎,龙代表刚毅,蛇代表柔韧,马代表一往无前,羊代表和顺,猴子代表灵活,鸡代表稳定,狗代表忠诚,猪代表随和等等。

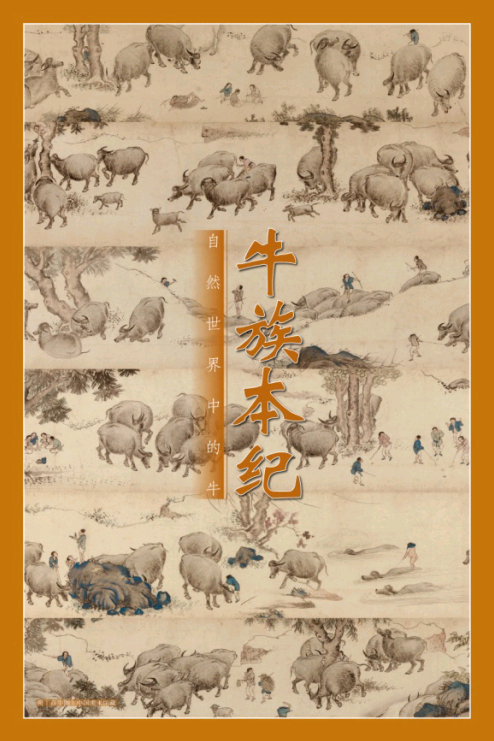

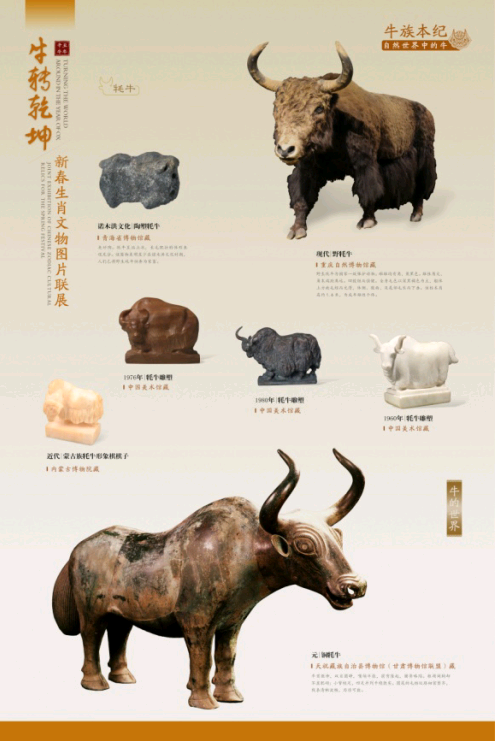

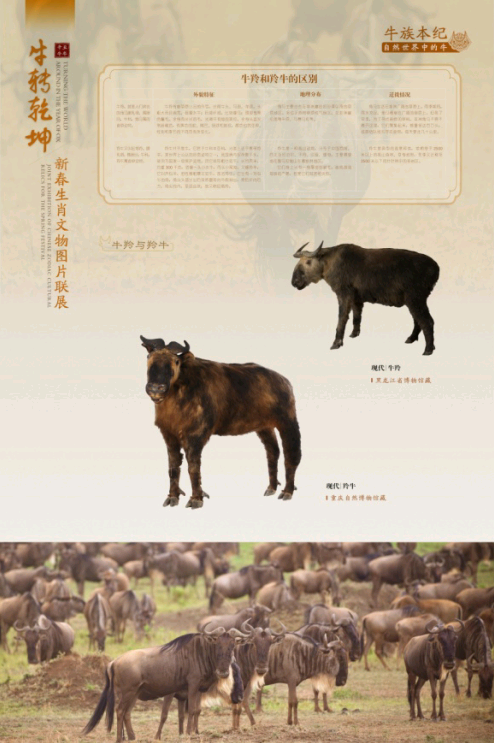

牛族本纪——自然界中的牛

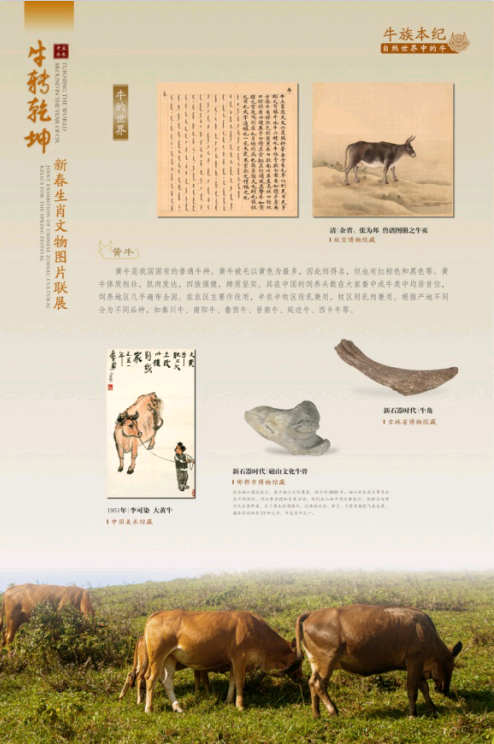

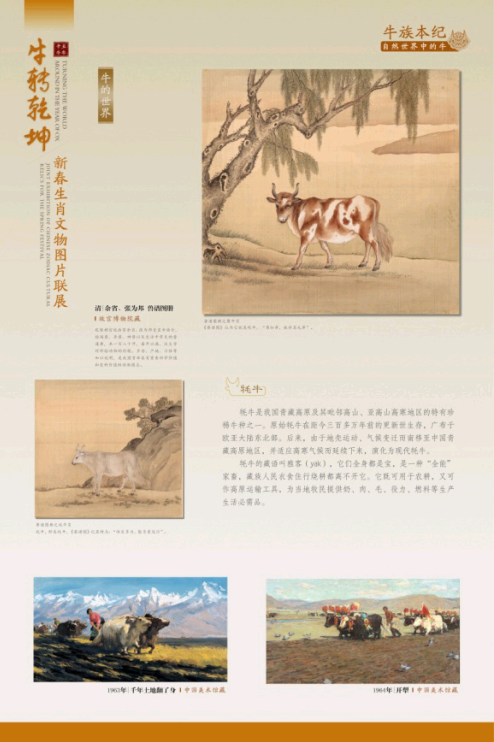

牛的世界

牛(拉丁文学名:Bovine),属哺乳纲,偶蹄目,通常特指牛科下属牛属、水牛属、倭水牛属、非洲野牛属和野牛属的动物。除极寒、极旱等极端恶劣环境外,牛仔全球广泛分布,数量极多,与人类生活关系极为密切。

牛的共同特点是体质强壮,有适合长跑的腿,门牙和犬齿都已经退化,但还保留着下门牙,适于吃草,为了贮存草料、躲避敌害,他们的胃在进化中形成了4个室,这样牛就可以通过“反刍”使食物得到更好地消化和吸收。

许多牛科动物雌雄均有角,角中空且不脱落,所以牛科动物又被称为洞角科动物。自然情况下,牛的繁殖率较低,一般一次怀孕只产一头牛犊,所以在古代,作为主要役畜的牛比较珍贵,也是财富的象征。

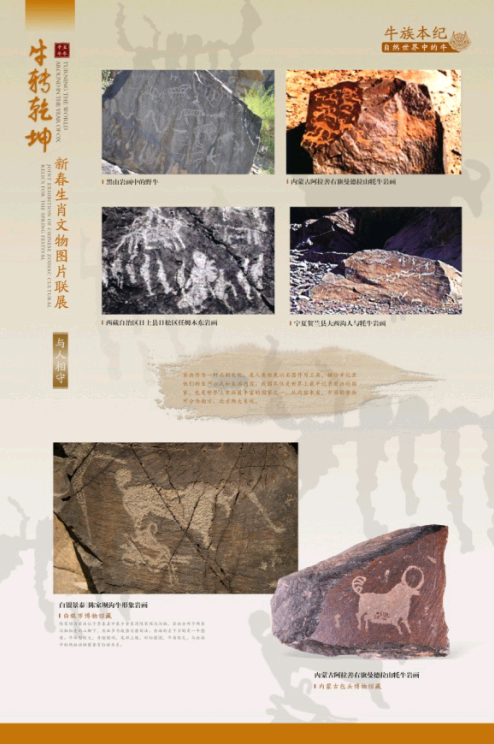

与人相守

根据出土的牛颅骨化石和古代遗址留的壁画等资料,可以证明普通牛起源于原牛(Bos primie-nius),在新石器时代开始驯化。多数学者认为,普通牛最初驯化的地点在中亚,以后扩展到欧洲、中国和亚洲。我国牛的驯化,距今至少已有7000年的历史,浙江余姚河姆渡和桐乡罗家角二处文化遗址的水牛遗骸,证明当时中国东南海滨或沼泽地带,野水牛已开始被驯化。驯化的牛,最初以役用为主。18世纪以来,随着农业机械化的发展和消费需要的变化,除少数发展中国家的黄牛仍以役用为主外,普通牛经过不断的选育和杂交改良,均已向专门化方向发展。现代牛的生产类型可分乳用、肉用、兼用、役用等。

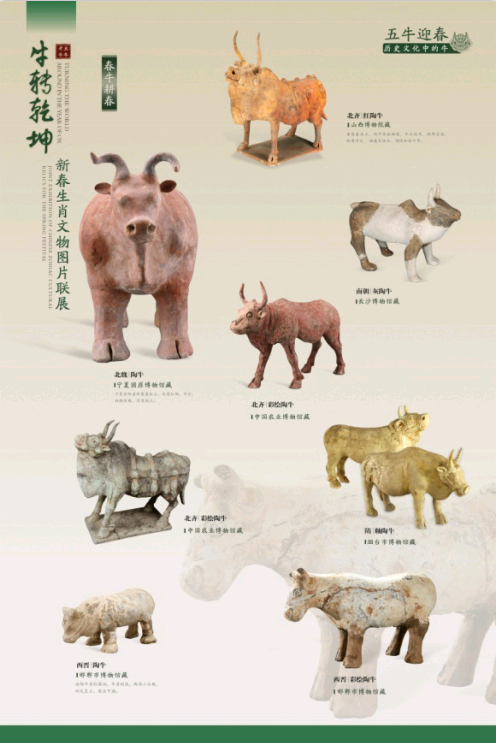

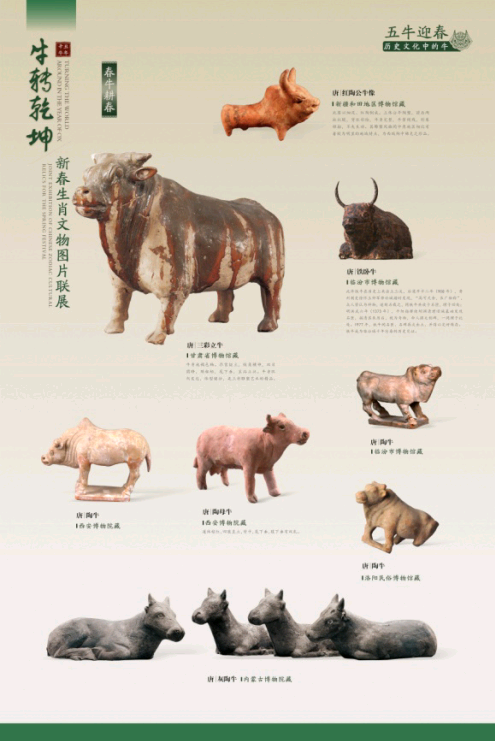

五牛迎春——历史文化中的牛

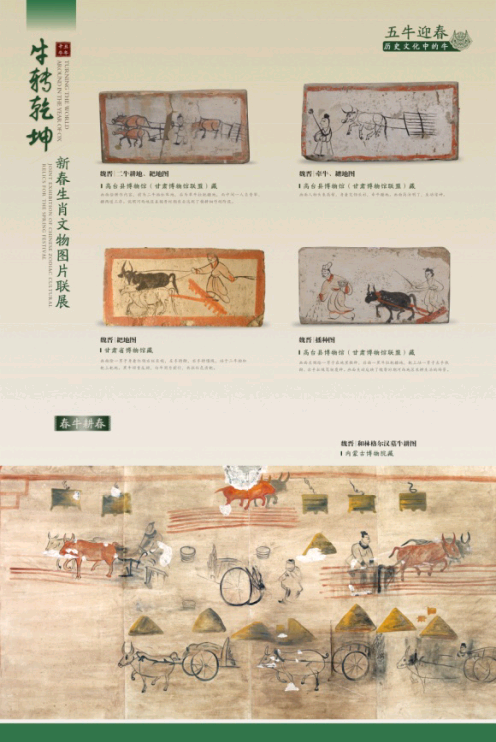

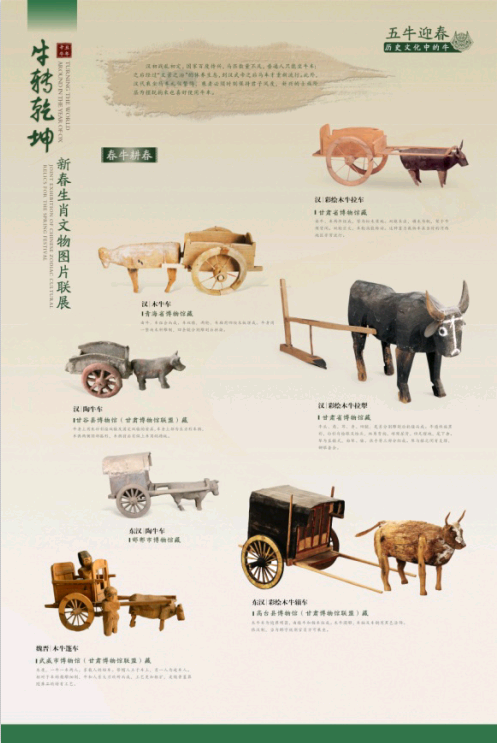

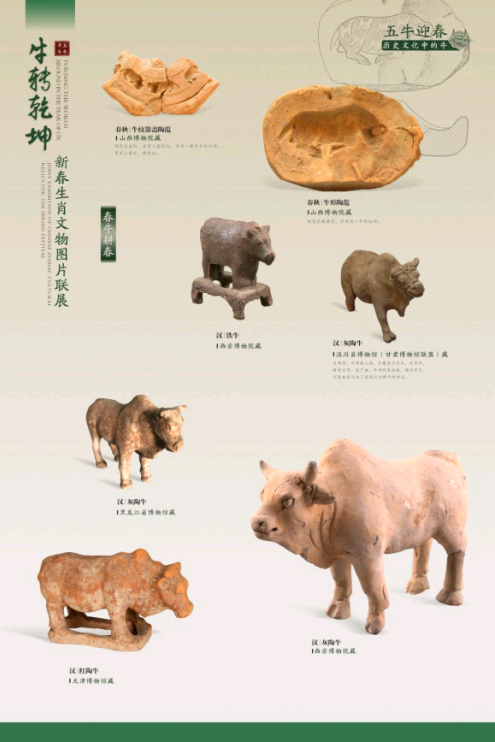

春牛耕春

据《广阳杂记》载:“地辟于丑,而牛则辟地之物也,故丑属牛。”中国自古就是农业大国,在机械尚未发明时,牛是农民的“拖拉机”,它极大地增强和延长了人的双手。古人所说的地辟于丑就是地辟于牛;所谓辟地,就是耕地。早在春秋战国时,中国人就把牛用于耕田,至汉武帝时,搜栗都尉赵过创造了“代田法”,使牛耕得到推广,牛的地位越发重要,位居六畜之首,成为在人们生产生活中必不可少的帮手。在长达数千年的农耕社会中,它是人们亲密而又善良的朋友,人与牛共甘苦、同劳作,寄托着人生美好安定的向往。时至今日,我国部分农村仍有用牛拉犁耕田的传统习惯。耕牛负载农耕文化的事象,亘古一脉,源远流长。

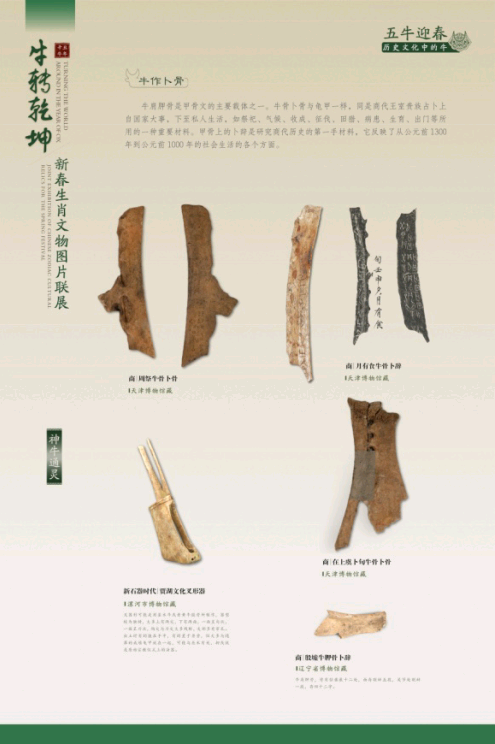

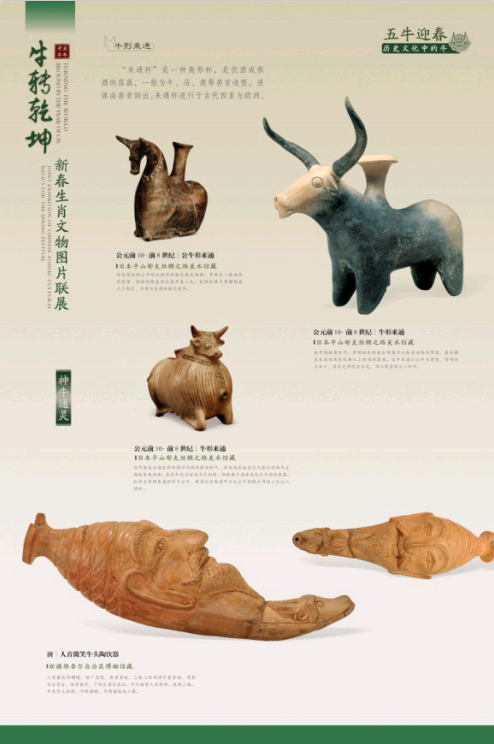

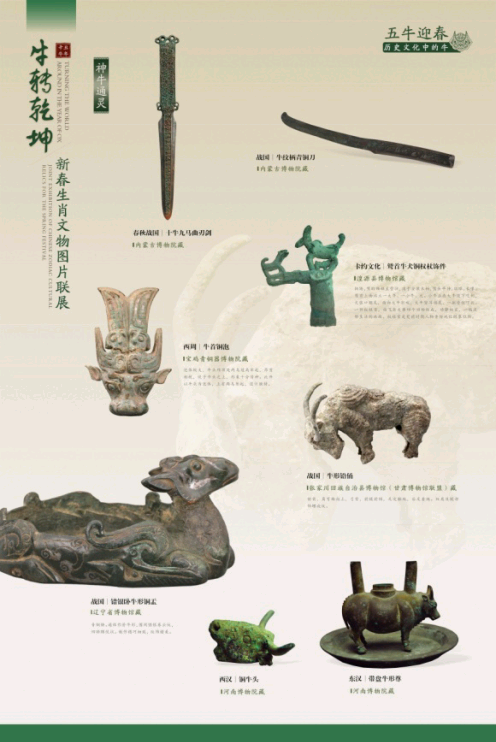

神牛通灵

在中国人的心目中,牛是辟地的神兽,除了作为生产工具外,也是奉献给神的重要祭品。在商代,牛肩胛骨是占卜用的主要材料,在流传至今的甲骨中尤为多见。而周代祭祀时,牛羊猪三牲俱全方称太牢,如缺少牛牲,则只能称少牢。正所谓“诸侯之祭,牛曰太牢”。 在三牲之中,牛最珍贵,非一般人所能享用。牺、牲、轱等与祭祀有关的文字,都以牛作为部首。正是由于牛在祭祀方面的重要作用,古代礼器祭祀中特别重要的彝器或特别精美的动物型器物亦往往以牛作为造型、纹饰、以此表达人们对神的敬意。

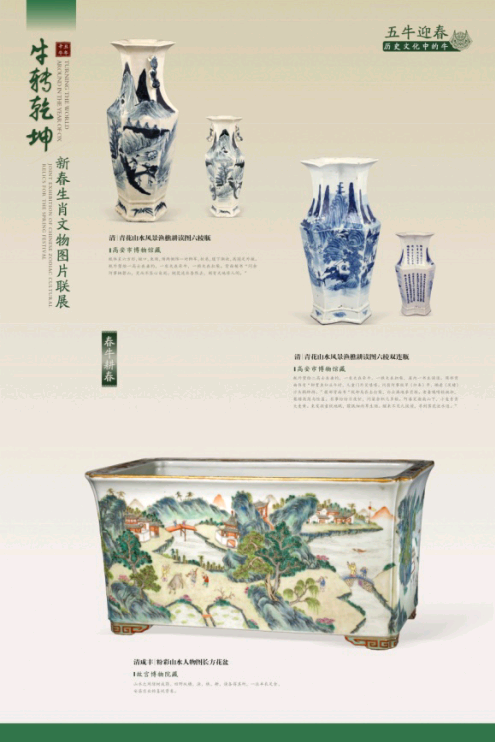

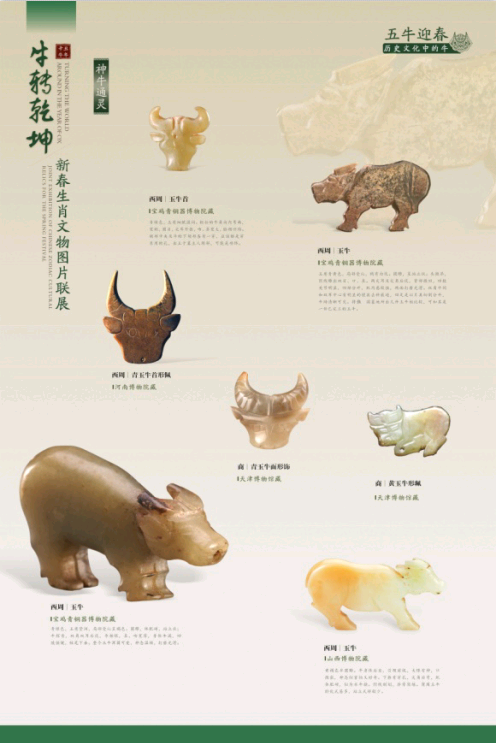

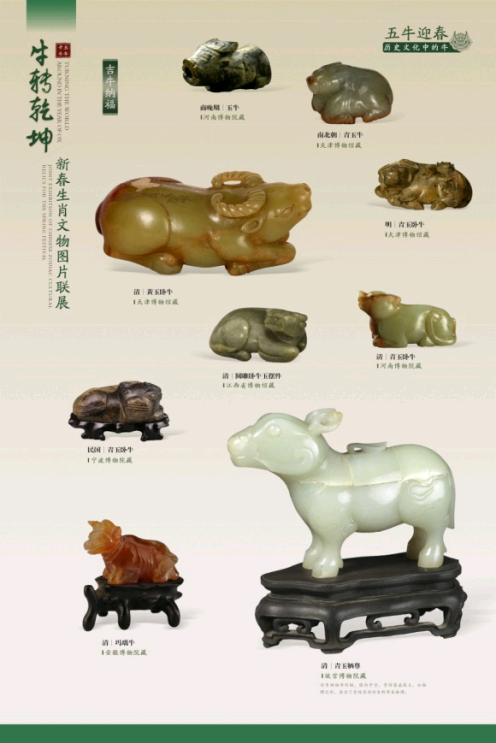

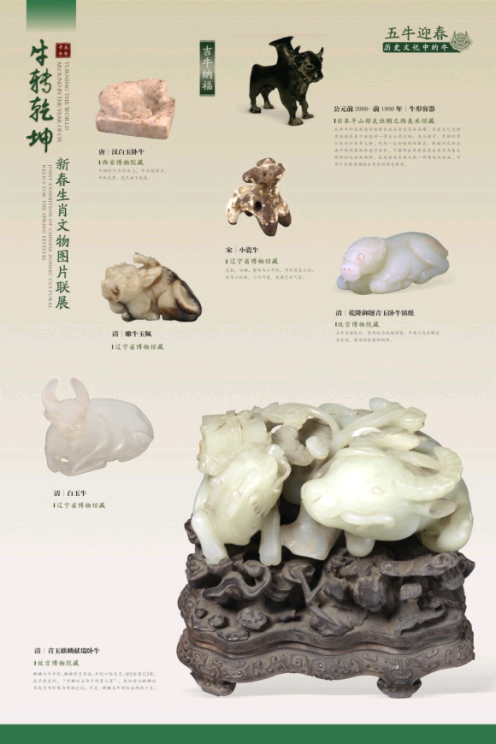

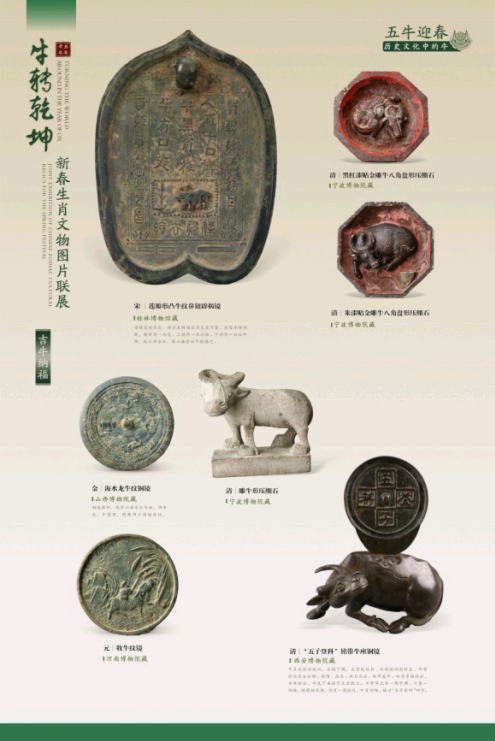

吉牛纳福

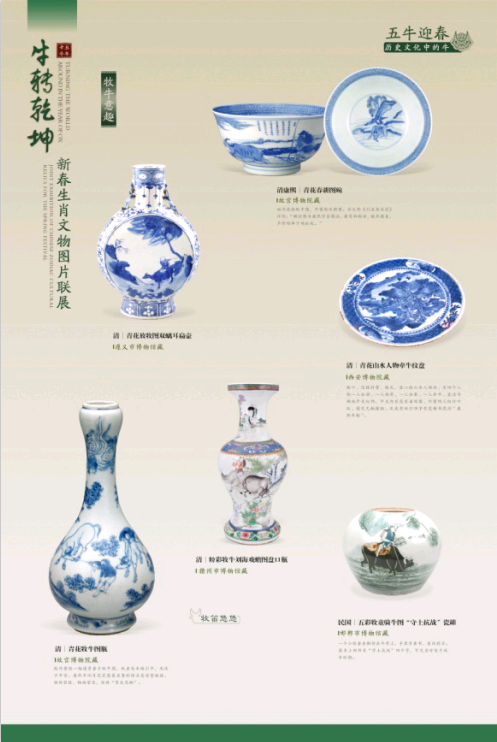

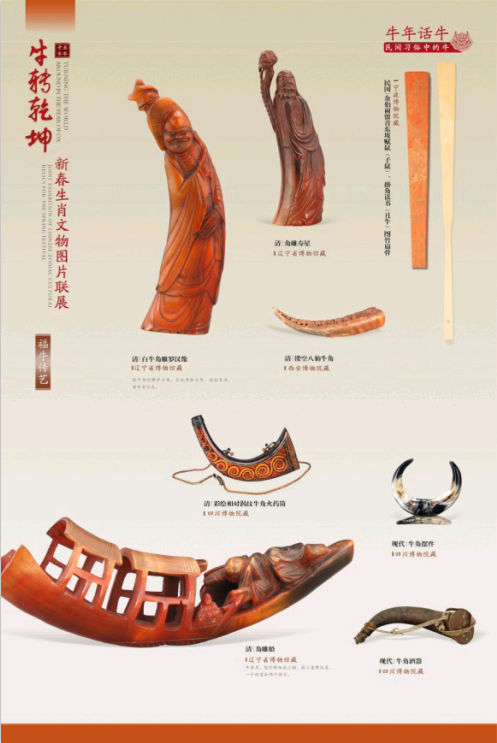

在中国悠远漫长的农业社会里,牛占据生产生活及习俗中极为重要位置。千百年来,牛孔武有力而能担负重任,耕地、拉车、负重,为人类生活提供了无可替代的帮助;牛无私奉献、默默无闻的品牲,也被世人所推崇;人们把牛当成镇妖避邪、吉祥如意的象征。在十二生肖中,牛对应着地支中的“丑”,寓意勤奋与力量。处于对牛的喜爱,古人取牛的艺术形象,广泛应用在器皿、兵器、工具、用具、乐器、装饰品上。风彩多姿的牛文物,为我们了解农业、宗教、贸易、民俗提供了重要的实物资料,也为我们探讨文化交流开辟了广阔的视野。

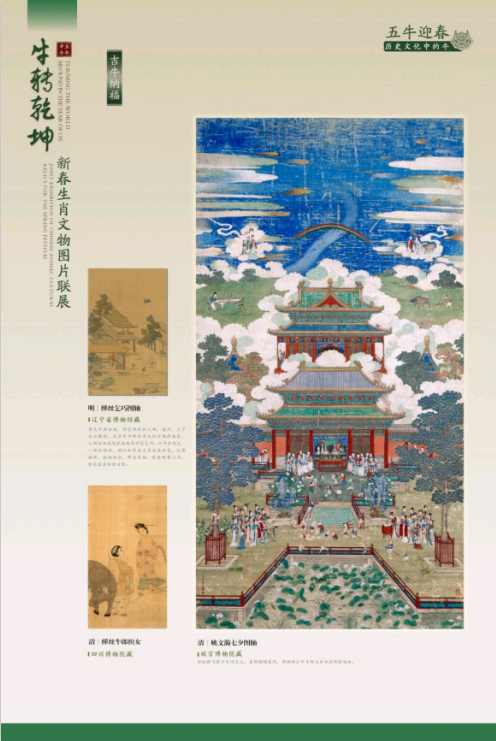

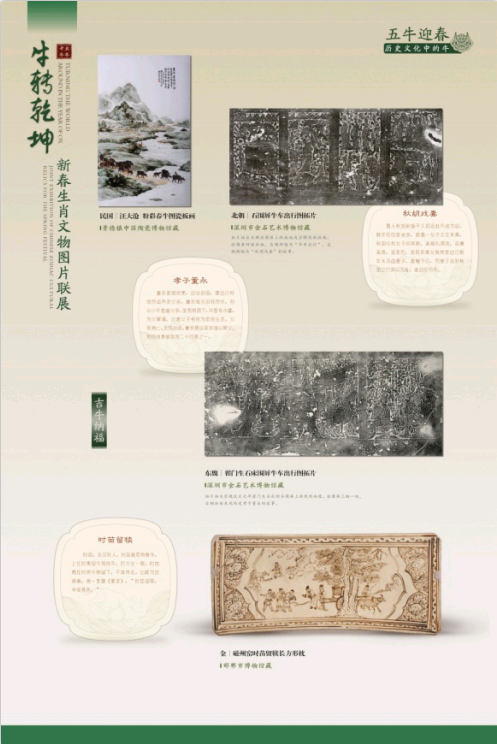

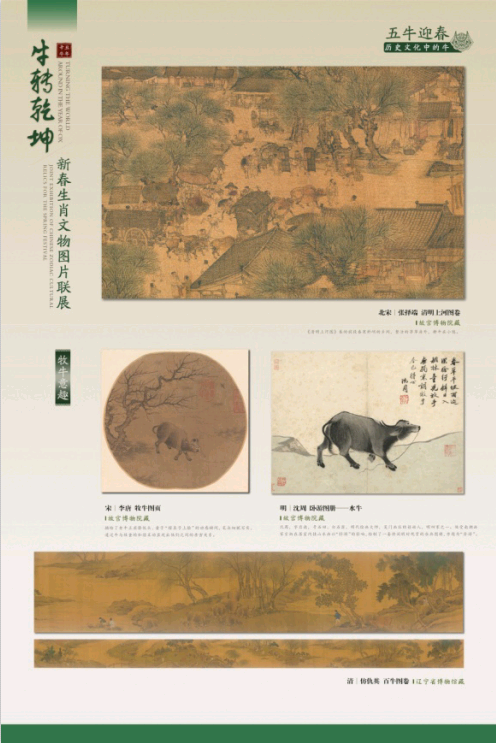

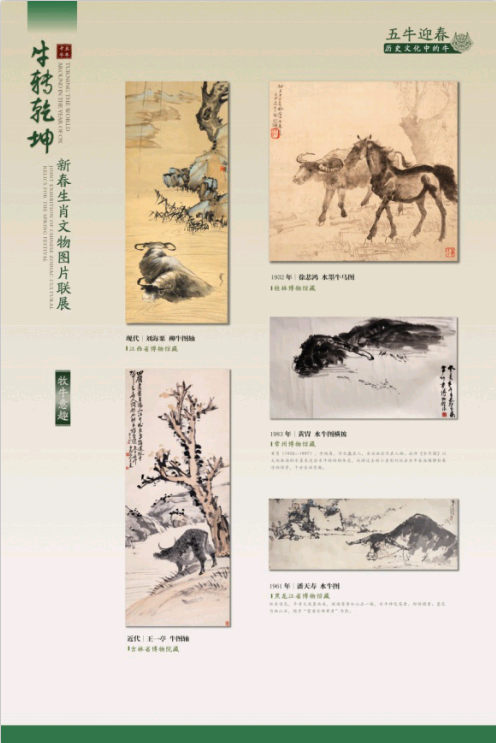

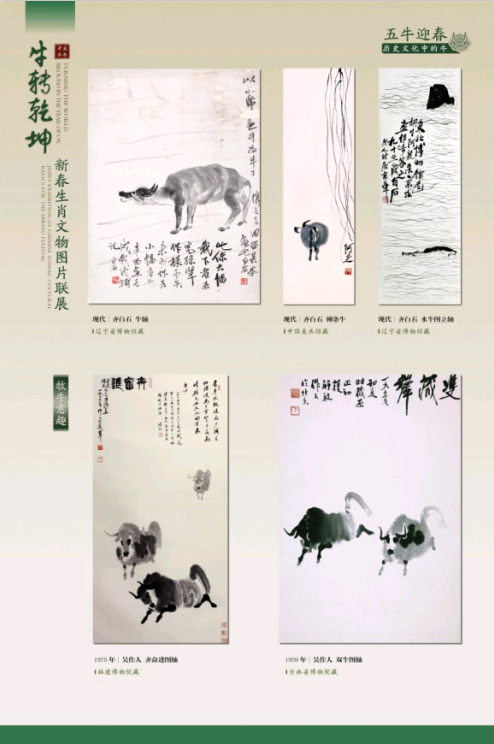

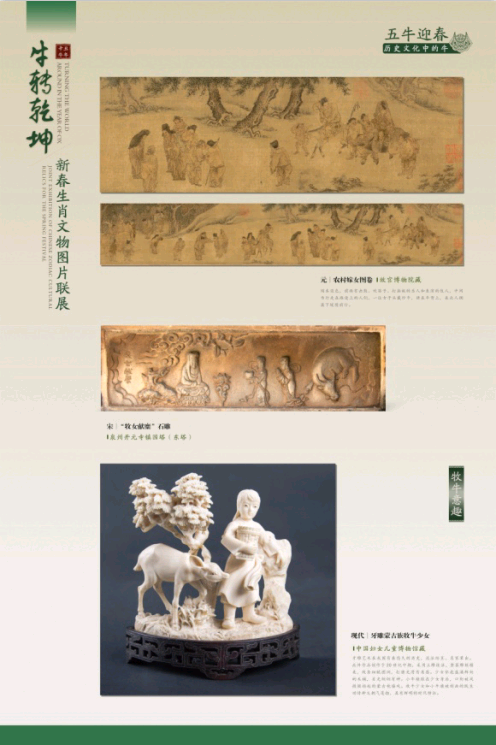

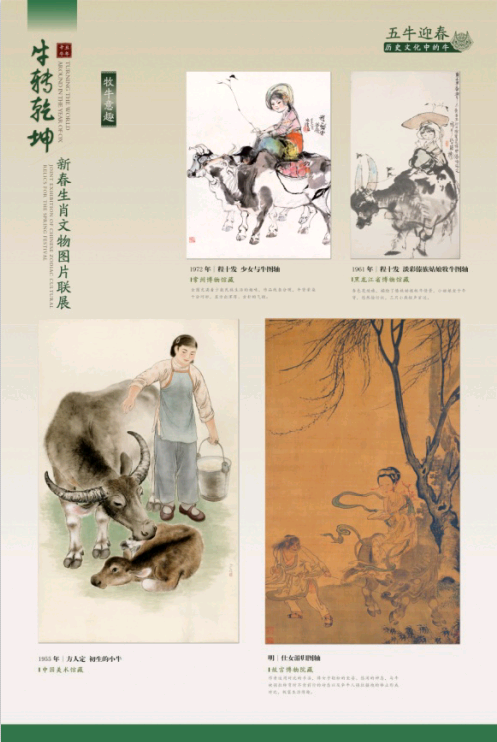

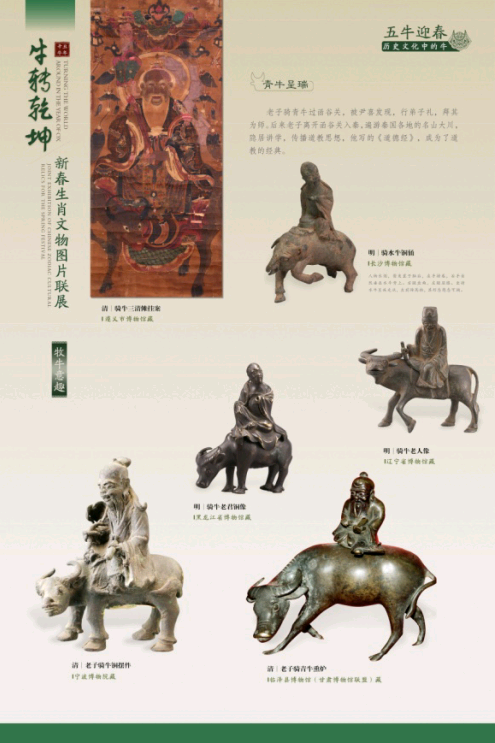

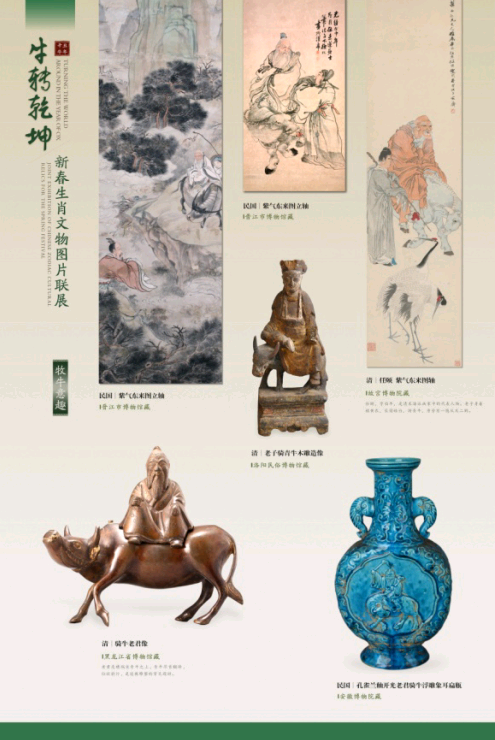

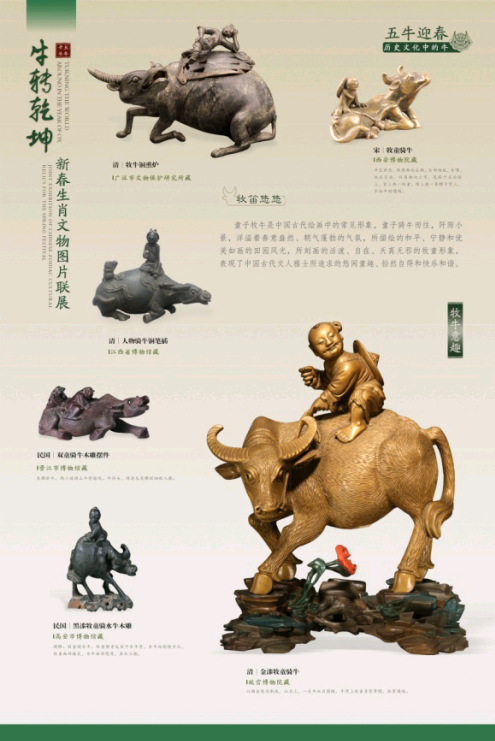

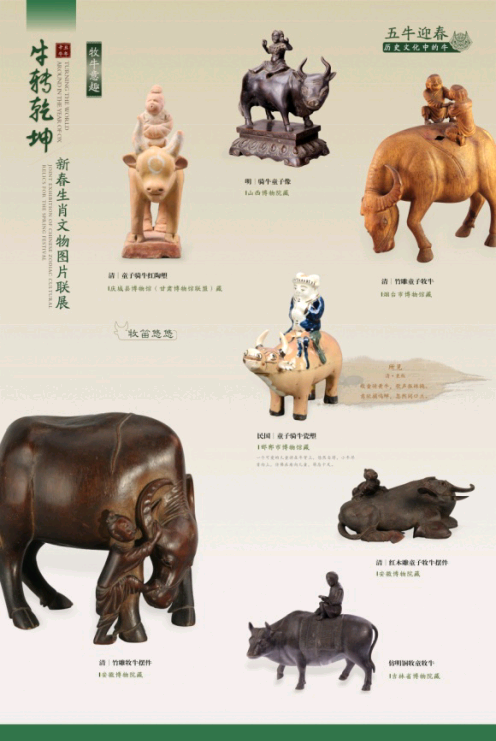

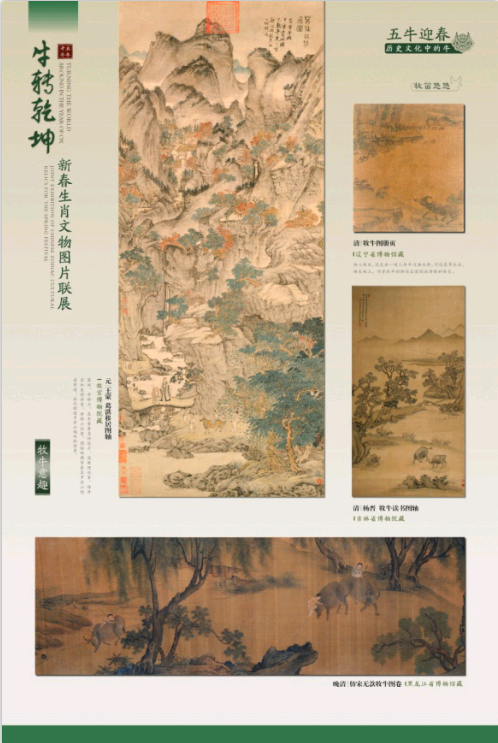

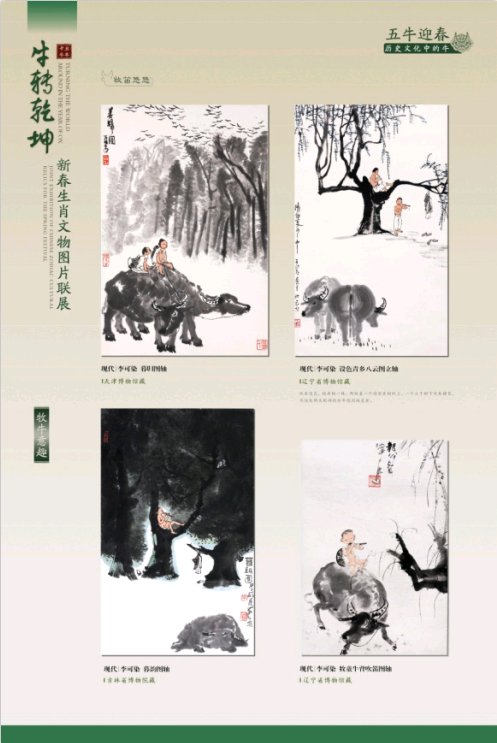

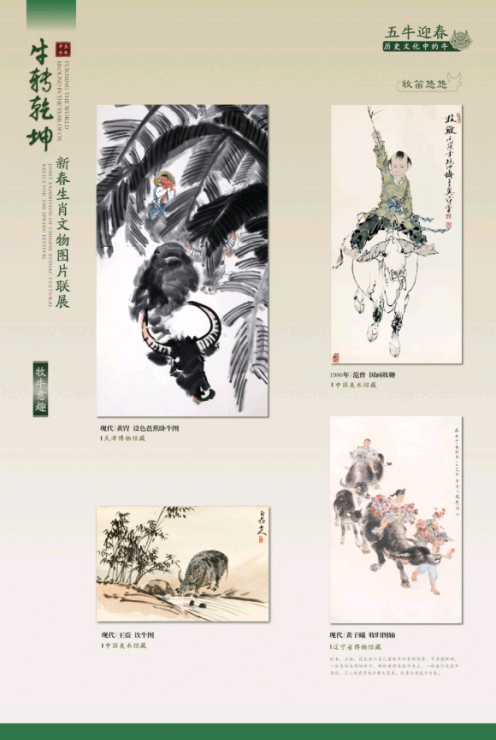

牧牛意趣

牛是一种亲切而温和的动物,忠厚老实,深得人类信赖。人们将牛作为座骑,或驾车的役畜,常与老人、孩童、淑女为伴。在民间神话中,道家仙人常骑青牛,“老子李耳,乘青牛西游”的传说广为流传。仙人骑牛、牧牛童子则是中国古代绘画中的常见形象。除此之外,单纯画牛的各类美术作品也不少见。在历代画家笔下,牛壮实强健、神态生动的形象被描绘得逼真传神,意趣盎然。乘牛、牧牛间的恬淡情趣,跃然纸上,流传古今。

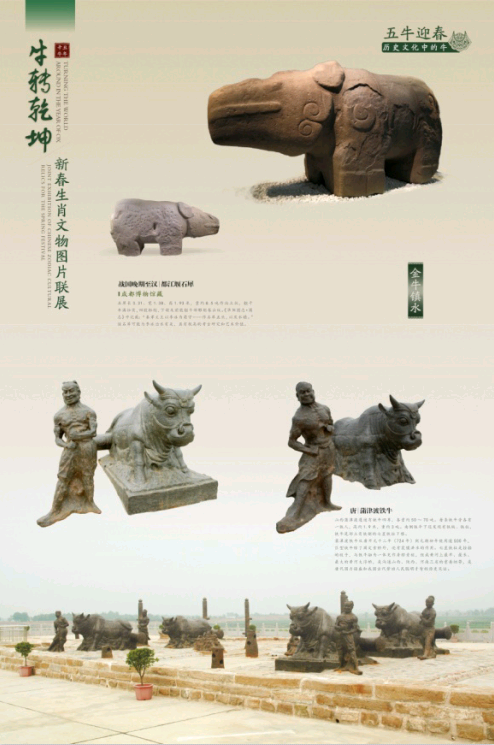

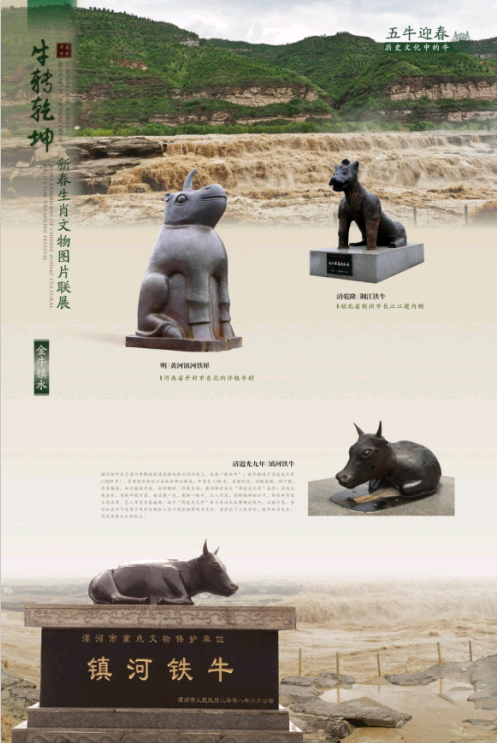

金牛镇水

在中国人的眼里牛与水有密切的联系,因为牛力大过人,古人相信牛有镇水的功能。相传,大禹治水时,每治好一处,即铸一铁牛沉入水底,意在镇服水患。修筑都江堰的水利李冰,也曾命人制作石犀牛,并穿石溪于南江。在许多大江大河之旁,常见有高犬的铜牛、铁牛、帖犀牛雄踞于河岸堤坝之上,既有遏制水患的象征意义,有的也在水利工程中充当着不可替代的力学构件。正如北京颐和园昆明湖铜牛背上铸刻的《金牛铭》所说:“夏禹治河,铁牛传颂。义重安澜,后人景从。”

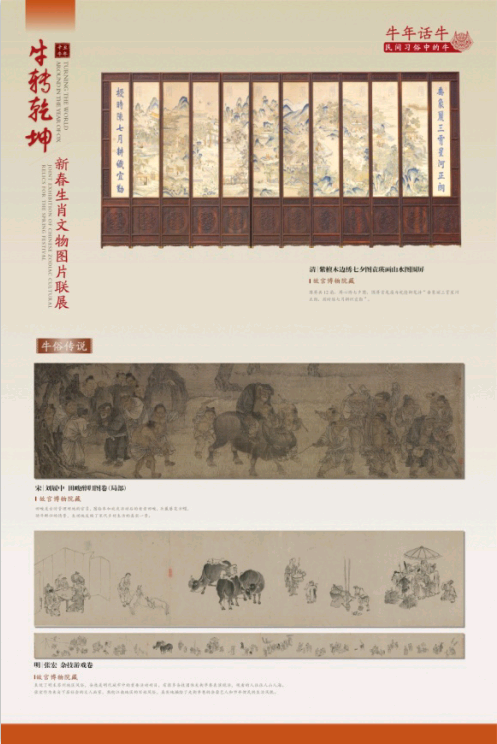

牛年牛话——民间习俗中的牛

牛俗传说

由于牛的用途广泛,与人们的生产生活密切相关,牛的艺术形象在生活中随处可见,人们赋予了牛丰富的文化内涵。华夏大地上,流传着许多古人颂赞牛的传说、典故。春天万物初萌,牛在春天破土耕种,牛与万物都有着天然的联系。在许多民族的创世神话中,都是牛破开沉睡的大地,唤醒了生命的种子,沟通了人与天地鬼神。作为中华民族始祖之一的炎帝,在神话中的形象即为“牛首人身”。与牛相关的诸多节庆习俗、传说典故,都反映了人们对远祖图腾的崇拜和对于平安长久的美好愿望。

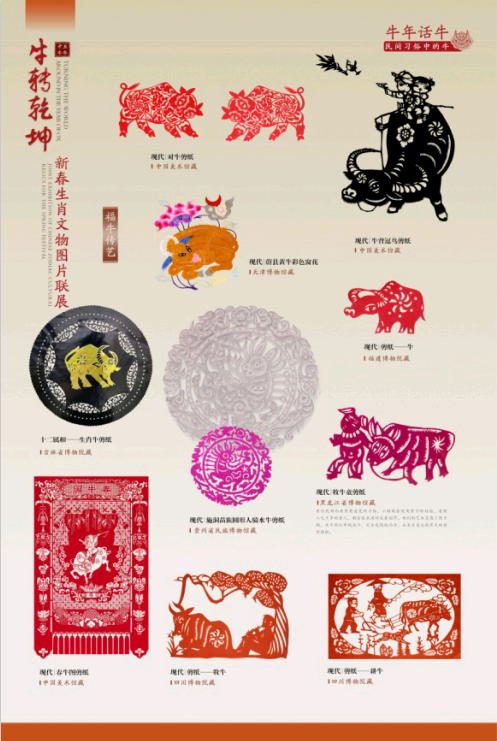

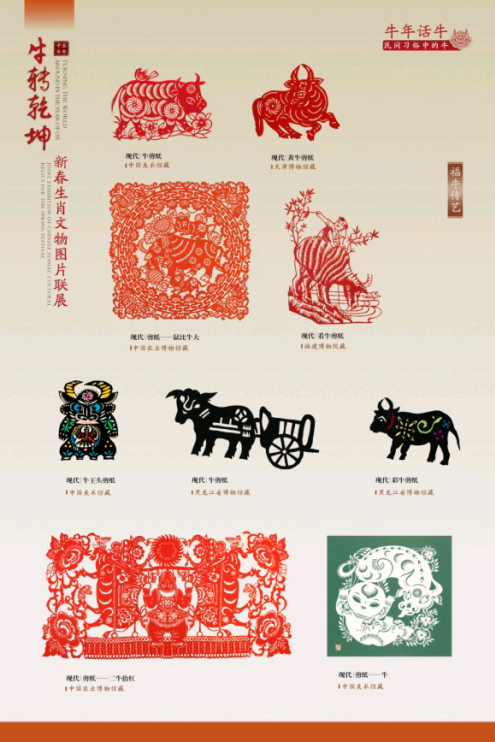

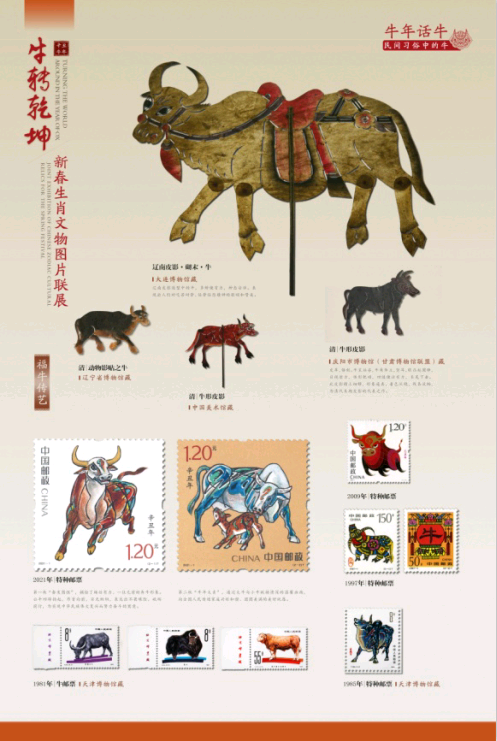

福牛传艺

牛是中国民俗文化和民间美术中的重要元素,其坚韧不拔、开拓向前、为民造福、任劳任怨、不怕牺牲的品格历来受到人们的赞颂。在服饰、玩具、 剪纸、织绣等民间美术、工艺美术作品中,都能经常见到各式各类,或立体、或抽象的牛形象,寓意、寄托着人们对于美好生活的理想与期望,也赋予了人们无尽的精神力量。

牛市好运

牛是力量的象征,也是财富的象征。早在战国时期,人们就将牛头与海贝一起,祈喻财富。在今天的资本市场上,人们将总体运行趋势向上的多头市场称为牛市。出于对牛市的向往,世界各地的证券交易所和其他金融机构,也把牛作为雕塑形象。相信在牛年来临之际,众多投资者也在期盼牛市的到来,更希望牛年的收获能像牛市的走势一样,一波高过一波。

结语

中华大地春盎然,神州无恙入牛年。

“六畜之首”的牛,与我中华族群相伴相守数千年来,凝结了憨厚、忠诚、坚韧、勇悍、悲悯、尽命的精神形象。无论自然、人文、抑或情感、艺术、关于牛的知识、信息延绵不绝,永世流传。

野牛、黄牛、水牛、牦牛、老黄牛、垦荒牛、孺子牛......感知牛的世界,感佩牛的精神,让我们的牛年鼓足“牛劲”,充满“牛气”,朝着一路上扬的“牛市”劈波斩浪、坚定前行。